1979年に日本に上陸したブルックスブラザーズ(以下「ブルックス」)は、その後、順調に店舗数を増やし国内でも確固たる地位を築いた。本国では陰りを見せたアイビーファッションだが、はるか10000キロメートル離れた極東の島国に伝わり、忠実で質の良いファン層を厚くした。日本人は戦後、キリスト教への関心こそ急速に失ったものの、アイビーへの帰依は、ほぼ宗教的であった。おかげで、ブルックスは経営に追い風を得て第2世紀を生き延びた。ところで、日本の「街のアイビーリーガース」と並んで、ブルックスを店齢200年まで延命させた立役者は、女性たちかもしれない。

男もすなるブルックスというものを

小柄なミリアムさんは今も昔もブルックスを愛用。ギンガムチェックのシャツはボーイズのM、黒のパイピングが粋な真紅のジャケットはガールズの

XLを着用。サイズの豊富さでは他ブランドを寄せ付けない

ブルックスの「看板」は創業当時から紳士服である。同店定番の礼服や軍服は当然、男性用で、アイビーファッションやカレッジスポーツから想起を得たスタイルもほぼ男性が対象。ところが、敢えてその男臭いブルックスで決めようという女性たちが、わりと早い時期から現れた。

例えば、1910年に同社が導入したポロコートは、軍隊風のがっしり威圧的なシルエットなるもスミス大学やラドクリフ大学のような名門女子大の学生がこぞって着ている。1910年といえば西海岸から米国の婦人参政権運動の波が沸き起こった年で、そのころから女性の投票権獲得が現実的になり、ついに1919年の上院可決で修正憲法19条が成立。女性参政権が確立した。そんな輝かしい時代に、意識の高い女性たちが男のユニフォームであったブルックスの服をまとった裏には政治的意図があったのでは? と勘ぐりたくなるが、実はそんな単純な話でもないらしい。

「良質な男性の服を女性が着るとかえってセクシーさが引き立つ効果があるのです」と言うのは、シルバーエイジの今も現役で活動するマンハッタンの在住のPRエージェント、ミリアム・シルバーバーグさん。今で言うトランスべスタイト(男装/女装)コンセプトのはしりだろか? 確かに男も女装すると妙な色気が出るし、ひょんなことからアパートに泊まることになった女友達にパジャマがわりに自分のワイシャツを貸してあげると、めちゃくちゃ可愛く見えたりすることもある。

ミリアムさんは大のブルックスファン。定番の「金ボタン紺ブレ」をはじめメンズ・ブルックスを着こなす。「メンズどころかボーイズですよ。私の場合は」と目を見開いて話すミリアムさん。身長150センチの「プティート」なので普通のブランドでは合うサイズが見つからない。「ブルックスだけはXSがあるし、それでも大きいときはボーイズを試すとぴったりなの」。だから彼女は本店2階の子供服コーナーの「顔」だ。

実はブルックスのXS、特にピンク色のボタンダウンシャツは、終戦直後の米国女性の間では隠れた必須アイテムだった。あまりの人気に負けて同社がこの製品のレディスサイズを売り出したのは、1949年(婦人参政権獲得の30年後!)のこと。当然、全米で引っ張りだこの大騒ぎとなった。その後、1976年にブルックスは、満を持してレディスをフルラインで販売開始する。この慎重だが前向きな変節が、新たな客層を積み上げたことは間違いない。

変えてはいけないもの

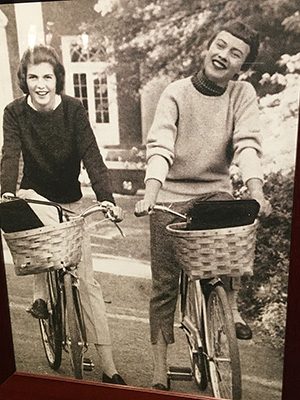

男物のブルックスをカッコよく着こなすのが東部エリート女子大生のスタイルだった。ボーイッシュに萌えた時代

「私がブルックスを贔屓(ひいき)にしている理由はスタイルや仕立てもさることながらサービスの良さです。親身になって服を選ぶのを手伝ってくれるし、嫌な顔ひとつせずに値引きや返品の労も厭わないから」とは前出のミリアムさん。女性も男性も同等に敬う接客スタイルは、70年間変わらない。いや、妥協しない永遠のスタイル、仕立ての良さ、そしてサービス。この3つは創業以来変わらない。

200周年記念のインタビューでユナイテッドアローズ社のクリエイティブディレクター、栗野宏文氏はこう語っている。「世の中には『変えてはいけないもの』がある。ブルックスの服は、ロレックスの『オイスター』やフォルクスワーゲンの『ビートル』などと同様、数少ないそういうものの1つだ。それは『民主主義』などと同様、変えてはいけない。変えないために、ブルックスは変えるべきところを変えている」と。今年201歳を迎えるブルックスが100年後には何をどう変えるのか? およそ想像もつかない。

(了)