イエローフェイス症候群

――学院長ブッククラブ報告――

巽 孝之

(慶應義塾ニューヨーク学院第 10代学院長)

日米双方で移民問題が討議される昨今、とりわけもともと多民族社会として成立したアメリカ合衆国で面白いのは、俗にサラダボウルと呼ばれる多彩な肌色のスペクトラムに限らない。仮に有色人種でも顔を白塗りして「ホワイト・フェイス」としてなりすましたり、白人があえて顔を黒塗りして芸をする「ブラック・フェイス」が人気を博したり、さらには白人が中国を舞台にしたハリウッド映画で黄色人種を演じる「イエロー・フェイス」が長く通用していたりした歴史である。多彩な人種的スペクトラムとわたしたちが思っているものは、実は人種的特徴を戯画的に類型化した「なりすまし物語」(Passing Narrative)の結果にすぎない場合が少なくない。かつて文化批評家の村上由見子は主著『イエロー・フェイス』(朝日新聞社、1993年)で「ハリウッド映画にみるアジア人の肖像」を中心に、早川雪洲やアンナ・メイ・ウォン作品からジョン・ローン主演作品に至るまで、主流からB級娯楽ものにわたる系譜においてアジア人がどのようにイメージされてきたかを、膨大な資料を軸に克明に走査した。人種のサラダボウルは、人種偽装のサラダボウルなのである。

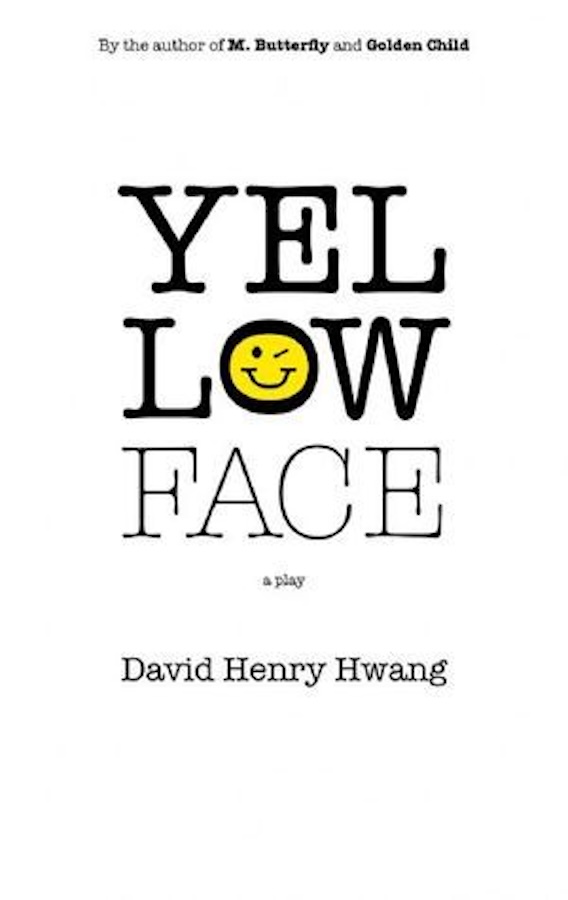

そうした問題がいよいよ顕在化してきた時代に、中国系アメリカ人劇作家デイヴィッド・ヘンリー・ホワン(David Henry Hwang、1957年―、邦訳では姓を「ウォン」とも綴る)の2009年の戯曲『イエロー・フェイス』Yellow Face(Theatre Communications Group)と中国系アメリカ人小説家レベッカ・ F・クァンの2023年の長編小説『イエローフェイス』Yellowface(William Morrow/HarperCollins)の双方をブッククラブのテキストに選んだら、さぞかし各人各様のバックグラウンドをもとにしたユニークな感想を得られるのではないか。そこで、いずれも未訳ではあるものの、あえて今回、ふたつの作品を生徒たちに差し出してみた。

まずホワン(ウォン)はといえば、彼はアメリカ作家ジョン・ルーサー・ロングの短篇小説「蝶々夫人」(1898年)にもとづくデイヴィッド・ベラスコやジャコモ・プッチーニの舞台化をさらにパロディ化した服装倒錯劇『M. バタフライ』M.Butterfly(1986年)でトニー賞を受賞し、同作品は以後デイヴィッド・クローネンバーグの手で映画化もされた。同作品は、女装した男性中国人スパイがフランス人高官を欺いて愛人関係を結び任務遂行していたという、じっさいにあった事件から発想されている。作中のフランス人高官ルネ・ガリマールは白人どころか東洋人女性に理想美を過剰追求していく。だが、その純然たるオリエンタリズムこそ女装スパイにとって格好のエサとなり、絶望した彼は自ら蝶々夫人として仮装し、「屈辱のまま生き永らえるより名誉の死を遂げたい」という、オペラ原典のモチーフを反復してみせるのだ。

ホワンは続く1993年、さらにオリエンタリズムを内部から撃つ『フェイス・ヴァリュー』 Face Valueにおいて、ハリウッド系アンチヒーローの代表・東洋系怪人フーマンチューがたえず白人によって演じられてきたという「悪しき約束事」を素材に、それがたとえば92年春のLA黒人暴動にも匹敵するようなアジア系アメリカ人の暴動さえもたらしかねない可能性に注目。その実質的な続編として発表され2024年にはブロードウェイで上演もされた『イエロー・フェイス』(2009年)は、なんと劇作家が自分自身を主人公に、これまで一貫してオリエンタリズム批判を展開し、黄色人種が黄色人種の配役を獲得できるよう尽力してきた歴史がその内部から裏切られていくさまを、生き生きと描き出したスラップスティック・コメディだ。

つぎにレベッカ・ F・クァン(R.F.Kuang、1996年―)は、とうに還暦を過ぎたホワンからすれば娘の世代であり、まだイエール大学大学院在籍中。ところが第二長編『バベル』を発表するやいなや<ニューヨーク・タイムズ>ベストセラー一位を爆進し、北米SF界を代表するネビュラ賞やローカス賞、英国図書賞などをのきなみ受賞。同書は1820年代後半の中国は広東で、母と死別したばかりの一人の孤児ロビン・スウィフトが、英国オックスフォード大学都市の「バベル」なる王立翻訳研究所に勤務するリチャード・リントン・ラヴェル教授に拾われて渡英し、大英帝国を駆動させている蒸気ならぬ銀工文明に親しみながら勉強に勤しむ。翻訳術に習熟すると銀工術なる魔術を発揮できるようになるのだ。だが、やがてバベルの中核ラヴェル教授自身がロビンの実の父であるばかりか、イギリスが銀をせしめるために画策する阿片戦争の触発にも関与しているのが判明する瞬間から、本書は俄然迫力を増し、手に汗握る革命小説の様相を呈する。

そんな話題の若手作家が発表した第三長編『イエローフェイス』は、期待に違わぬ出来だった。同書は、親友である中国系アメリカ人女性作家アシーナ・リュウがふとしたことで急逝する現場に居合わせた白人女性作家ジューン・ヘイワードが、彼女の遺作に手を入れ、やや中国風に聞こえるペンネーム「ジュニパー・ソン」(宋杜松?)名義で発表してしまうところから始まる。ベストセラー作家アシーナの名声にあやかり、中国系として「なりすます」ことで資本主義文学市場における成功を掴もうとする物語は、まさに21世紀のイエローフェイス文学だ。真作と贋作のはざまを縫うサスペンス・ミステリはSNSコミュニティの喧騒をフル活用し、最終的には驚くなかれウィリアム・ピーター・ブラッティ原作、ウィリアム・フリードキン監督の映画『エクソシスト』(1973年)へのオマージュと呼ぶほかないホラー風味と融合してしまうのだから、もはや究極のジャンルミックスである。彼女の天才は留まるところを知らない。

「見た目」と「自己認識」

12年 応 暢 (Chang Ying)

私がYellowface(R. F. Kuang)とYellow Face(David Henry Hwang)を読んで一番心に残ったのは、「人は他人の目で定義されてしまうことがある。でも、本当に大事なのは、自分自身が自分をどう見ているかだ」ということだった。

私は中国で生まれ、日本で高校生活を送っている。毎日英語で授業を受け、日本語でディスカッションをし、中国語で家族と連絡を取る。どれか一つが本当の私とは言い切れない。私はどこに属しているのか、本当の自分は何者なのか、自分の中で問い直す。

KuangのYellowfaceの中で、白人作家Juneはアジア系のふりをして、Athena Liuの原稿を盗作し、自分の作品として出版する。最初は「ひどい人だ」と思って読んでいたけれど、途中で、Juneが「アジア人でないと、この作品は評価されない」と感じていたことが描かれたとき、彼女の焦りが少し理解できてしまった。なぜなら、私自身も「〇〇人でなければ伝えられないことがある」と思う瞬間があったからだ。

たとえば、私は中国人として、中国の文化や歴史について人に説明できると思っている。でも、実は自分の中の中国の文化に自信がないときや、日本で育くまれた価値観に影響されて、中国人らしくない部分が出ることもある。そんなとき、「本当に私がこれを語る資格があるのか?」と自分に問いかけてしまう。それはJuneが感じた「自分は語っていい立場なのか」という葛藤と重なる。

HwangのYellow Faceでは、Hwang自身が「アジア系アメリカ人の代表」として声を上げながら、同時に「自分は本当にアジアを代表できるのか」と悩む姿が描かれている。私はそこにとても共感した。というのも、私も「中国人らしくなきゃ」と思う一方で、実際には日本の生活に慣れすぎていて、「どこかに属している感じがしない」と思うことがあるからだ。

私の高校生活も、ずっとその揺れの中にあった。あるときは「中国人です」と自信を持って言いながら、またあるときは「いや、もう日本で暮らしてるんだし…」と迷う。どちらでもあるし、どちらでもないような気がして、「じゃあ私は誰?」という問いに、はっきりと答えることができない。

でも、YellowfaceとYellow Faceを読んで気づいたのは、その“あいまいさ”を恥ずかしがらなくていい、ということだ。Kuangの作品では、最初は加害者に見えたJuneも、物語の中で被害者的な感情や、文化の外側にいる苦しさを見せるようになる。そしてAthenaもまた、自分の成功のために他人の経験を利用していた。Hwangの作品でも、「自分たちのアイデンティティを守る」という正義感が、逆に他者を傷つけてしまう場面がある。それらを読んで思った。私たちは、誰かを完全に正しいとか間違っているとか、決めることはできない。自分自身にさえ、いつも一つのアイデンティティを当てはめることは難しい。人はそんなに単純じゃない。

だからこそ、自分が「私は何人」と決めるときは、外からのラベルじゃなく、自分の気持ちに正直でいたい。見た目や言葉だけではなく、「私はこの文化に関わってきた」「この言葉で笑い、この場所で泣いた」という経験が、私を形作っている。私は“顔”で人種を判断されることもあるけれど、“私が私をどう認識するか”のほうが、ずっと大事だと信じたい。

YellowfaceとYellow Faceは、私に「答え」をくれたのではなく、「揺れていてもいいんだよ」という許しをくれた。

自分の内側の声を信じながら、これからも日本語で話し、中国語で感じ、英語で考え、世界と関わっていこうと思う。

差別と平等の境界線

11年 田中 海緒 (TANAKA Mio)

春のブッククラブでは、題名がよく似ているが全く内容が違う二冊の本を読んだ。David Henry Hwangが書いたYellow Faceは劇の台本であった一方、R. F. Kuangが書いたYellow Faceはミステリー小説であった。一見全く繋がりがなさそうな二冊だが、両者とも話の展開に人種が深く関わっているという共通点があった。

Hwangの本は、アジア系の血が入っていると思ってオーディションで選んだ俳優が、実は100%白人だったという前提で話が進んでいく。そしてKuangの本は、中国系の作家が書いた本を白人の人が盗作したところから話が始まる。この二冊の本の題材はアジア人差別だけではなく、俗にいう逆差別の要素も含まれていた。例えばHwangの本では、主人公がアジア人がアジア人の役を演じることができないのはアジア人差別だと主張していたが、ブッククラブ内の討議では、白人だからアジア人役はできないというのは逆差別に値するのではないかという意見が出た。また、Kuangの方では、白人の作家が第一次世界大戦の中国人労働者を題材に本を書くのはアジア人差別ではないかとネット上で炎上したが、私は過激すぎる内容でなければ人々には表現の自由があると思っているので、これも逆差別ではないかと感じた。私はこれらの本を読みながらディズニーの実写映画化についての問題を思い出した。ディズニーは2年前、リトルマーメイドの実写映画で主人公のアリエル役に黒人であるハリー・ベイリーを抜擢したが、原作ではアリエルは白人であるためネットで激しく炎上した。誰が何を演じるのかは自由であり、ハリーには何も非がないため炎上は可哀想だが、原作に忠実に再現してほしいと願う原作ファンの気持ちも分かるので、やはり人種問題というものは深く、世界の人々全員が納得する解決策を見つけるのはとても難しいのだと身に染みて感じた。

昨今、世界では平等を意識しすぎて各々の個性が薄まってきていると感じている。平等や公平も大切だが、そればかりでは全員似たような人間に成長していきそうなので、私は自分の芯を強く持って過ごして行きたいと思う。

似て非なる二作品

11年 横井 冴子

日本語で表記すればともに「イエローフェイス」となる二作品は、一見類似性がありながら社会に対して全く異なる問いを投げかけている。私は今回、表現方法、そして世論との対峙という二点に絞って両作品の比較を行ってみたい。

まず第一に、David Henry Hwangの舞台劇Yellow Faceでは、キャスティング自体が他者を再現する手段となる。白人俳優Marcusにアジア系の役を務めさせるという決断は、観客に倫理的問題を鮮明に突きつけ、劇中での謝罪や自己問答を通じて、見た目の正確さを超えた共感を呼ぶことになる。さらに、主人公DHHが記者からアメリカ寄りなのか中国寄りなのか、と差別的な質問をされる場面では、私は「何が人種差別に該当するのか」という決まった答えのない問いに関して考えをめぐらせた。一方R.F.Kuangの小説Yellowfaceは、「実際に物語を紡ぐのは誰なのか」という所有権に焦点を当てる。また白人作家Juneによるアジア系作家Athenaのアジア系がモチーフを成す原稿の盗作疑惑を軸に、芸術だからこその曖昧な所有権を浮き彫りにし、読者に問題意識を植え付けている。そして言葉という媒体を通じてアイデンティティの境界線を読者に自覚させ、己のアイデンティティでさえ脅かされないと読者に警告する意図も感じられた。前者が舞台上で身体を介した演技の不自然さを体験させるのに対し、後者は言葉を通じて「語る権利」の不平等さをあぶり出す点で、対照的である。

第二にHwangの作品は、観客参加型の質疑応答を劇中に組み込み、舞台自体を公開討論の場へと変身させる。登場人物のセリフがそのまま批評と化し、観客は当事者として声を上げることができる。こうしたライブ感覚は、演劇ならではの没入感や一体感を作品にもたらし、問題を真剣に自分ごととして体感させる。反対にKuangは記事、出版社声明やSNS画面の再現など多様な文体を縦横に織り交ぜ、現代的な生活を完全再現することに成功している。読者は物語を追うだけでなく、炎上やフェイクニュースの当事者として巻き込まれ、自らも情報を拡散する多数派の一部にいると自覚させられる。これにより、小説は単に読ませるだけの媒体ではなく、実際に読者と登場人物が同時に物語を進める共同作品へと転換された。

したがって、HwangとKuangの二つのイエローフェイス物語は、演劇と小説という異なるメディアを駆使しながら、「他者をどう表現し、世論とどう向き合うか」という普遍的な問いをそれぞれ投げかけている。舞台が身体的実践を通じて観客との対話を生むのに対し、小説は言葉とメディアによって問題を表面化させる。両作品に触れて仲間と議論することで、初めて現代社会における「表現の意味」と「語る権利」の葛藤をより深く理解できるだろう。

イエローフェイスから学ぶ人との関わり方

11年 山邉 佳奈( YAMABE Kana)

今回のブッククラブではDavid Henry HwangのYellow FaceとR.F KuangのYellowfaceと言う、よく似たタイトルの本を2冊読んだ。どちらもアジア人とアメリカについての問題が基盤にある本である。David Henry Hwangの方では、「アジア人の役はアジア人が務めるべきだ」と言う考えを持つ脚本家の主人公が、新しく上映されるブロードウェイのショーにアジア人に見えるからと言う理由で間違えて違う人種の役者を選んでしまう。R.F Kuangの方では、有名なアジア人作家の友達を亡くしてしまった売れない白人作家の主人公が、死んだ友人の未発表だった中国の歴史小説を盗作してしまう話だ。

どちらの作品も人種差別や先入観の問題を取り上げつつ、「多国籍の人との関わり方」について着目して書かれているように私は思った。なぜ両方の本のタイトルがYellow Faceなのかと考えた時に、私は結局人は自分では変えられない人種と言う概念を背負っているからだと思った。それが特に現れるのは見た目である。先入観とは恐ろしいものである。ブッククラブ最終回の時に、M.Butterflyと言う映画も見たが、その人の外見だけで判断するのは自分にとってもとても損なことなのだと実感した。両方の作品でもよく見た目によってその人が矮小化されたり、決めつけられていたりした。これは違う人種なら仕方のないことかもしれないが、実は人種が一緒でも起こりうることだと私は思う。特にR.F KuangのYellowfaceでは、友人のアジア人作家がたとえ白人であったとしても、主人公は彼女の作品の素晴らしさに妬み、盗作をしていたと思う。人種は確かに人と人との外面的、内面的な違いを生み出すが、それ以前に誰一人同じ人ではないのだ。

これは慶應義塾ニューヨーク学院に来てから、より実感したことでもある。同じ「日本人」として他の生徒と触れ合っても、誰一人として同じ人生経験を積んだ人などいない。考え方も違えば、大切にしているものも違う。初めは、自分と違う友の姿に落ち込み、孤独を感じたのを覚えているが、だんだんと「違うから面白い」と感じるようになった。同じ本を読み、同じ授業を受け、同じ体験をしても受け取り方が違うからか、話す時いろんな感情を味わうことができて毎日が楽しくなっていた。

私は双方の作品を読んで、常に目の前にいる相手がどんな人であるかを理解しようとする姿勢が大事なのだと気づいた。国境以外の見えない隔たりが全員にあるが、それは決して悪いことではない。そして相手を理解する過程の上で人種や国籍が大事になってくるかもしれない。

RECOMMENDED

-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由

-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証

-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?

-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック

-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気

-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ

-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?

-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング

-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?

-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで