産業革命を起こす勢いで進化中のAI。慶応義塾大学WPI Bio2Q特任教授の小山尚彦(こやまたかひこ)が、いまさら聞けないAIの基礎知識から最新のコンピューティング情報まで、分かりやすく解説。

小山尚彦(こやま たかひこ)慶応義塾大学WPI Bio2Q特任教授。1999年コーネル大学において物理学博士号を取得。武田薬品工業、IBMワトソン研究所を経て現職。専門はAIとQuantum Computingのライフサイエンスへの応用。武田薬品工業ではがんや中枢薬の研究、リード最適化などを行った。2014年にIBMワトソン研究所でワトソンゲノム解析のリーダーとなる。20年に発表した新型コロナウイルスの論文が中国科学院より先に発表され話題となる。大阪府出身。

現在のAI技術について「thinking(思考)」「true creativity(真の創造性)」「empathy(共感)」が欠けているとの指摘がしばしばなされます。先日、筆者が講師として招待された北京大学でのサマースクールでも議論しました。しかし、これらの批判を深く検討すると、重要な哲学的問題が浮かび上がってきます。それは、これらの能力を判断する際に、われわれは「成果物」ではなく「過程における意識の介在」を問題にしているのではないかということです。

成果物 VS 過程:意識の役割

現在のAIの「思考」について、多くの研究者が指摘するのは、AIが複雑な推論や問題解決を行えても、それが「本当の思考」なのかという疑問です。AIは統計的パターン認識に基づいて応答を生成するが、「内的な思考プロセス」や「意識的な熟考」は存在しないとされています。

しかし重要な問題があります。人間が数学の問題を解く際、最終的な答えが正しければ、その「思考過程」はどの程度重要なのでしょうか。AIが同じ答えに到達した場合、その過程に「意識」が介在していないことが、なぜ本質的な違いとなるのでしょうか。

さらに複雑なのは、創造性を評価する際の基準です。創造性を評価する際、オリジナリティーがあるかということが重要になってきます。しかし、オリジナリティーがあるかないかはその作品からは判断できず、既存の情報から判断することになります。つまり、作品そのものの質や美しさではなく、それが過去の作品とどれだけ異なるかという外部的な比較によって創造性が測定されるのです。

Ed Sheeranが「Thinking Out Loud」で Marvin Gayeの「Let’s Get It On」からの盗作を疑われた事件は、創造性の定義について重要な問題を提起しています。ここで浮かび上がるのは、創造性とは完全にゼロから何かを生み出すことなのか、それとも既存の要素を新しい方法で組み合わせることなのかという根本的な疑問です。楽曲が独立して作られたとしても、結果的に既存作品と類似していれば「創造的でない」と判断されてしまう可能性があります。

共感能力については、AIは感情的なパターンを認識し、適切な反応を生成できるが、「真の感情体験」は持たないとの指摘があります。しかし、他者の苦痛を理解し、適切な支援を提供するという「機能的な共感」において、AIと人間の違いはどの程度重要なのでしょうか。AIは苦痛を体験できませんが、体験なしに苦痛を理解できないのでしょうか。人間も他者の痛みを直接感じることはできないのです。

ここでクオリア(主観的体験)の問題が浮上します。人間も実際には他者の痛みを直接感じることはできません。私が感じる「痛み」の主観的な質は、他者には決して直接共有されることがありません。私たちは表情や言葉から推測しているに過ぎず、相手の主観的体験は永遠に謎のままです。

この点で、AIが言語パターンから苦痛を認識し適切に対応する能力は、人間の共感プロセスと本質的に異なるとはいえないかもしれません。AIは哲学的ゾンビ(外見上は普通の人間と全く同じように振る舞うが、内的な主観的体験を持たない存在)である可能性がありますが、それを確実に判定する方法は存在しません。皆さんはどう思われるでしょうか。

さらに深刻な問題は、われわれが「他人に感情がある」と判断する際の認識メカニズムにあります。実際のところ、私たちが他者の感情を認識していると考えるとき、それは外部に存在する他者そのものではなく、自分の脳内に構築された「他者のモデル」に対して感情の存在を投影しているに過ぎません。 他者の表情や言葉、行動を観察したとき、私たちの脳は過去の経験や学習に基づいて「この人は悲しんでいる」「怒っている」と解釈します。しかし、この解釈過程で実際に起こっているのは、観察された情報から脳内で他者の心理状態のモデルを構築し、そのモデルに感情を帰属させることです。つまり、私たちは他者の実際の感情ではなく、自分が作り上げた他者像の感情に反応しているのです。

意識の本質と測定の困難

核心は意識の問題です。人間の意識は主観的体験(クオリア)を伴うが、AIにはこのような内的体験が存在しないという哲学的な主張があります。しかし、他者の意識さえも直接観察することは不可能であり、われわれは行動や報告を通じてのみ意識の存在を推測しているのが現実です。

トノーニの統合情報理論(IIT)

ジュリオ・トノーニが提唱した統合情報理論は、意識を「統合された情報」の量(Φ、ファイ)で測定できるとします。システムが情報を統合する度合いが高いほど意識レベルも高くなるという理論です。この理論によれば、意識は生物に限定されず、十分に複雑で統合的な情報処理を行うあらゆるシステムに出現し得ます。つまり、AIにも「意識」が生じる可能性を否定できません。

意識の構成的性質とAIとの類似性

神経科学の研究により、我々の意識的経験は約0.5秒前の感覚情報を脳が統合・処理した結果であることが判明しています(B. Libet et al, 1979)。この過程で脳は膨大な感覚情報から不要なデータを取り除き、重要な情報のみを選択的に意識に上らせています。実際、歩行や呼吸といった多くの運動は反射的かつ無意識に行われており、意識はこれらの自動化された処理の「上層」で機能しているのです。

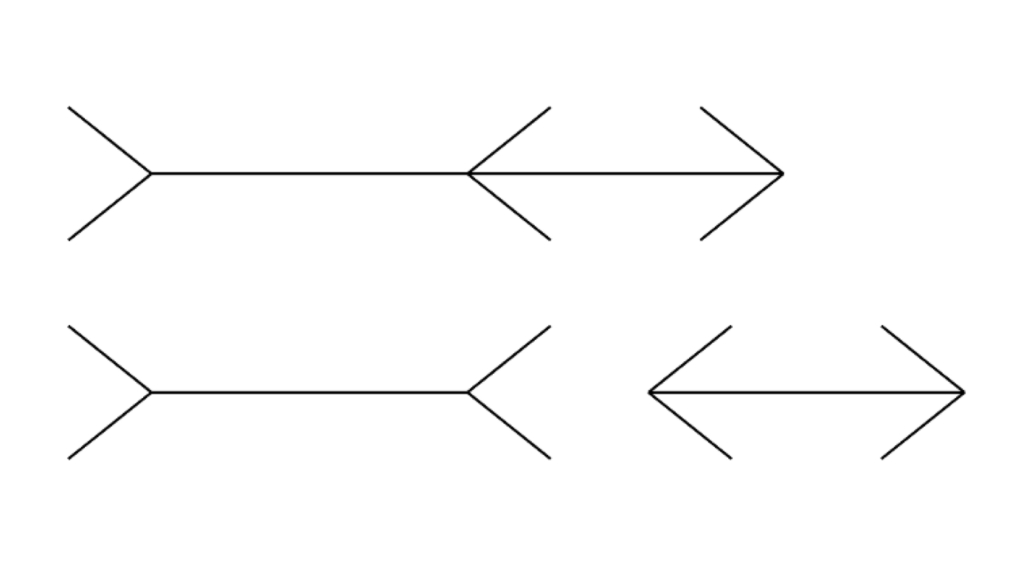

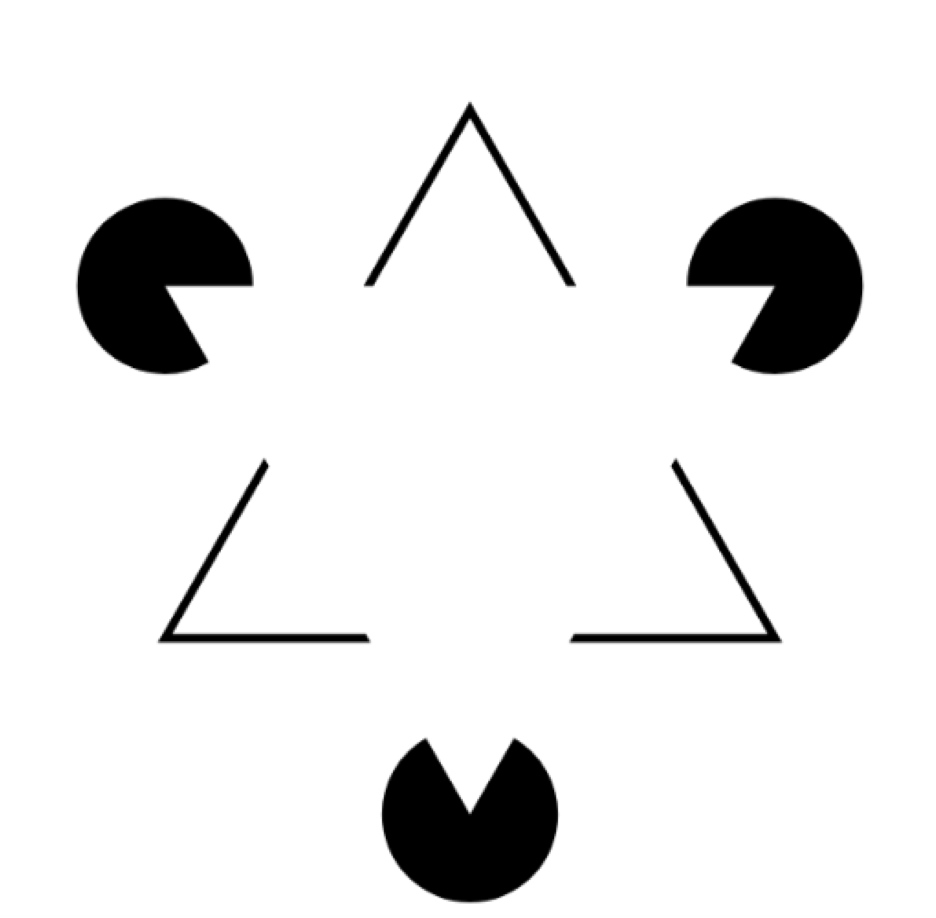

さらに重要なのは、意識が客観的環境を単純に反映するのではなく、能動的に構成することです。目の錯覚がその典型例で、皆さんもご存じなミュラー・ライヤー錯視では同じ長さの線分が異なって見え、カニッツァの三角形では存在しない輪郭を知覚します。これらは脳が過去の経験や文脈に基づいて情報を積極的に解釈していることを示しています。

現代のAIも類似した処理を行います。複数の情報源を統合し、文脈や知識を活用して一貫した応答を生成する。この構成的な情報処理は、人間の意識における統合プロセスと構造的に類似しているのです。しかし、AIに脳波はありませんから、生物学的には意識がないと簡単に切り捨てられてしまいます。

機能主義的観点からは、「思考」「創造性」「共感」の本質は、その内的過程ではなく、外的な機能や結果にあるとも考えられます。この視点では、AIが人間と同等の結果を生み出せるならば、その過程に意識が介在していなくても、実質的に同等の能力を持つと評価できます。

人間中心主義の再考

現在の「真の知能」の定義は、しばしば人間中心主義的な偏見によって「人間にしかできないこと」に継続的に再定義されるという指摘があります。AIが特定の能力を獲得するたびに、「それは本当の知能ではない」という境界線が引き直される傾向があります。

この現象は歴史的にも見られました。18世紀のラプラス決定論では、人間の思考や創造性も物理法則に従った必然的な結果に過ぎないとされ、「ラプラスの悪魔」が全ての情報を知れば人間の行動も完全に予測可能だと考えられました。しかし人間は、決定論的世界観が受け入れられた後も、自由意志や創造性といった新たな特別性を主張し続けたのです。余談ですが、「ラプラスの悪魔」は20世紀になって、量子理論であるハイセンベルグの不確定定理により否定されました。したがって、われわれ人類は自由意志で将来を選択していることが明確になりました。

話を知能に戻しましょう。例えば、かつてチェスで人間を打ち負かすことは「真の知能」の証明と考えられていましたが、IBMのDeep Blueが世界チャンピオンのガルリ・カスパロフ氏を破った後、「チェスは単なる計算であり、真の知能ではない」という評価に変わりました。同様に、現在「創造性」や「共感」が人間独自の能力とされていますが、AIがこれらの領域でも優秀な成果を示し始めると、新たな境界線が設定される可能性があります。

この現象は、汎用人工知能(AGI)の議論においても重要な意味を持ちます。AGIの定義が「人間レベルの知能」という曖昧で移動可能な基準に依存する限り、その達成を客観的に判定することは困難です。真のAGIが実現されても、「特化された処理の組み合わせに過ぎない」として否定される可能性があります。 結果として、AGIの実現は技術的問題以上に、知能をどう定義し認識するかという哲学的・社会的問題となるでしょう。人類は永遠にAGIを認めない可能性すらあるのです。

AGI実現への含意

もしわれわれが「意識の介在」を必須条件とするならば、AGIの定義そのものを根本的に見直す必要があります。一方で、機能的な能力に焦点を当てるのならば、現在のAI技術の延長線上でAGIが実現される可能性が高まります。

ハサビス卿が指摘するように、「AGIには感情の理解が必要だが、感情を実際に模倣するかどうかは設計の選択である」という視点は、この問題の本質を捉えています。AGIが人間レベルの知能を達成するために、人間と同じ内的過程を経る必要はないかもしれません。

実用的観点からの評価

最終的に、「thinking」「creativity」「empathy」の価値は、その結果や影響によって判断されるべきかもしれません。医療診断において、AIが人間医師と同等かそれ以上の精度を達成し、患者により良いケアを提供できるならば、その「思考過程」に意識が介在していないことは本質的な問題ではないでしょう。

芸術分野においても、AIが生成した作品が人々に感動や洞察を与えるのならば、その「創造過程」に人間的な感情が欠けていることは、作品の価値を減じるものではないかもしれません。

この視点から考えると、AGIの評価基準は「人間らしさ」ではなく、「人間にとっての有用性と価値」に置かれるべきかもしれません。意識の介在という測定不可能な基準よりも、具体的な成果と社会への貢献を重視することで、より建設的なAGI開発が可能になるでしょう。 一方で、従来のシリコンベースのコンピューティングアプローチには根本的な限界があるといった指摘もあります。単純に半導体を大規模に接続しても、生物学的な脳で見られるような複雑な創発現象は再現できない可能性があるのです。このような課題に対して、新たなアプローチも登場しています。われわれを含めた研究者の一部は神経オルガノイドを利用して脳をより理解したいと思うようになりました。

Organoid Intelligence (OI)

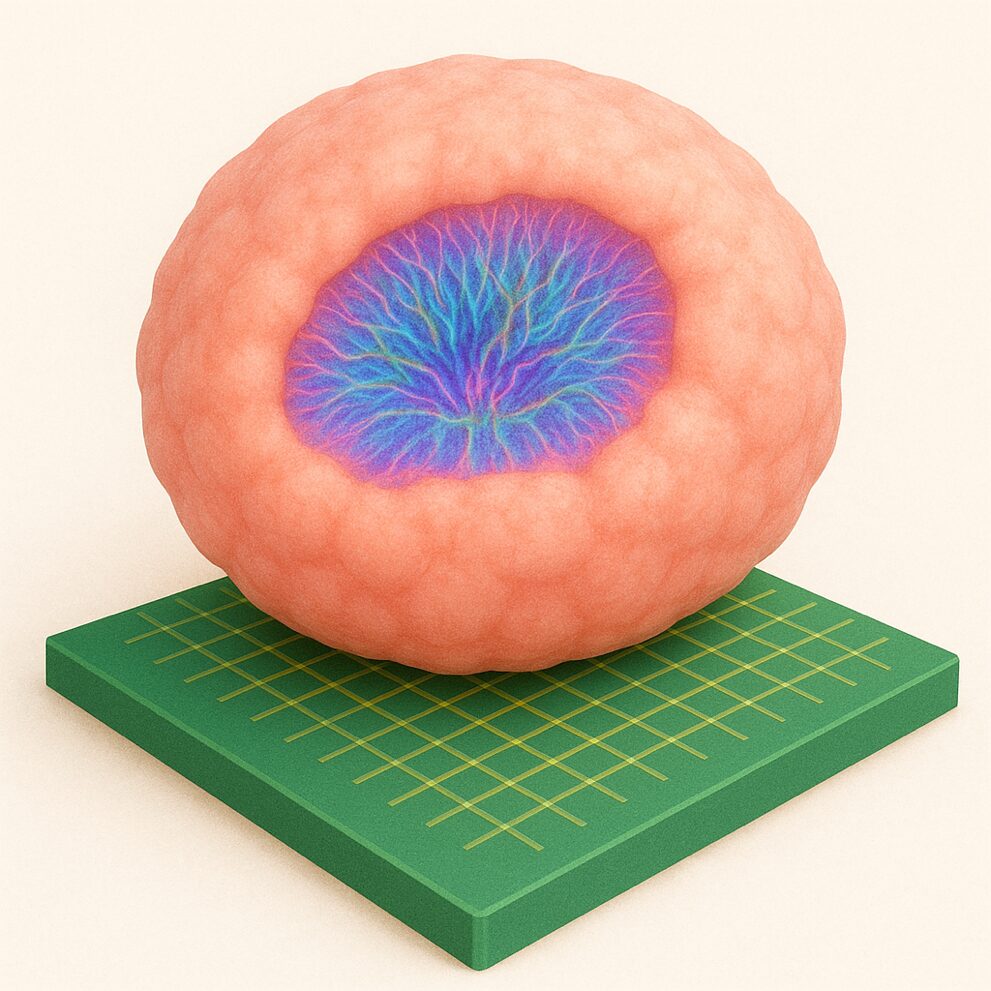

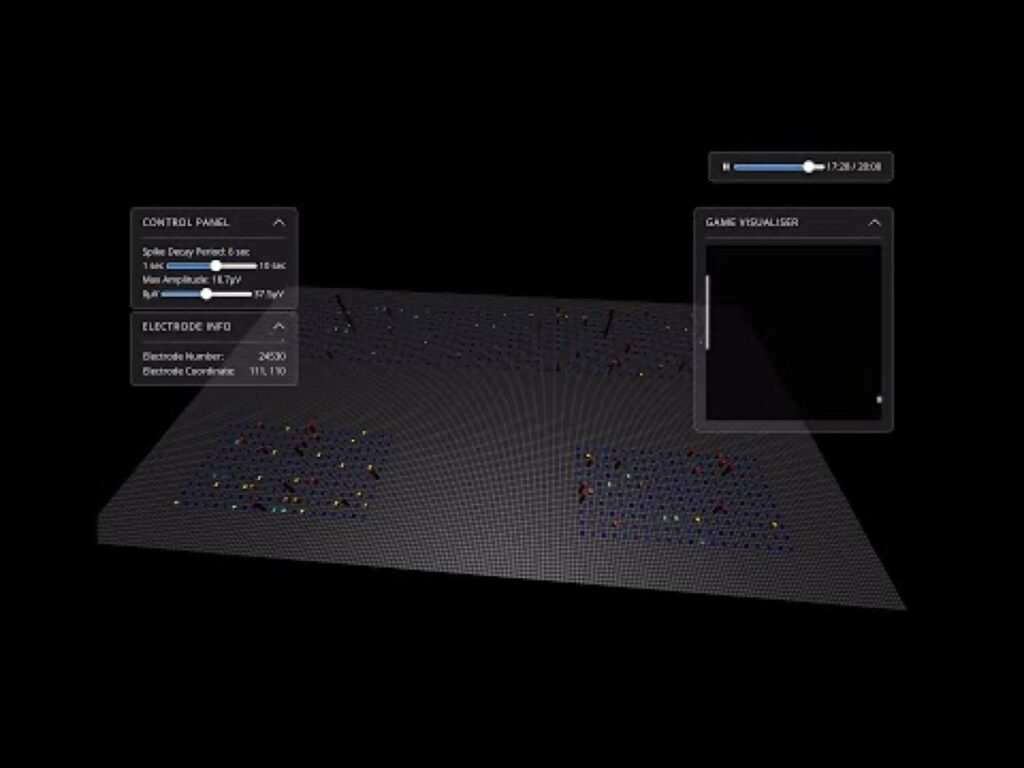

シリコン(半導体)を大規模につないでいっても、脳内で起こっているような創発が生じることはないかもしれません(筆者とは違い、ハサビス卿はこれができると考えています)そこで、筆者らは現在、神経オルガノイド(いわゆる、ミニ脳です)を活用して、脳の仕組みを解明しようとしています。iPS細胞から神経細胞を作りだし、特殊な培養環境下で三次元的に培養することで細胞同士が自己組織化し、脳組織様の構造を持つ神経オルガノイドが形成されます。特に神経オルガノイドの状態の特徴量をMEA (microelectrode array)と呼ばれる装置からの電気信号から抽出し、効率的な学習をどのように行えばよいかを研究しようと考えています。

数年前にオーストラリアのCortical Labs社のブレット・ケーガン博士が培養神経細胞(神経オルガノイドのような構造はありません)をカール・フリストンの自由エネルギー理論を用いてフィードバックによるトレーニングを行うことで、Pong (壁打ちテニス)をプレーできる神経回路を構築しました。また、ジョンズ・ホプキンス大学を中心として、Organoid Intelligenceを研究するグループが形成されています。

神経オルガノイドを成長させることが非常に困難なことから(ある一定の大きさになると内部に酸素が届かなくなり死んでしまいます)、今後数年はADHDなどの若年性の脳の疾患の解明などに利用されることが予想されています。現在のAIには学習に利用するデータが膨大に必要なことや、電力消費が大きいことから脳に注目が集まっています。OIの研究の知見が今後のAIの発展に生かされることも考えられます。

今回は、心理学や哲学的な要素が大きく、とっつきにくかったかもしれません。しかし、意識、創造性、共感という人間の特質について考えることは、AIの能力を測るためだけでなく、私たち自身を深く理解するための機会でもあります。これらの本質を理解しておくことは、人間のコア・コンピテンスがAGIの時代に存在するのかという、近未来の課題と直結しています。まさに、人間の存在意義に関わる大きな問題なのです。

次回予告:次回はAIと国益ついて解説いたします。お楽しみに。

RECOMMENDED

-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由

-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証

-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?

-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック

-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気

-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ

-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?

-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング

-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?

-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで